記者 湯紫怡、史平旭、陳彥霖/採訪報導

族群認同 文化特色

泰雅族分佈在台灣中北部山區,總人口數僅次於阿美族與排灣族,為台灣第三大原住民族群,亦是台灣原住民族中分布領域最廣的民族。早期泰雅族受外族侵略,影響族群生存空間,幾經遷移至今定居在台灣中、北部山區,經歷百年遷徙與演變的泰雅族,其文化特色以紋面、編織、口簧琴最為著名。

紋面圖騰通常以菱形及交錯織紋為主,必須在特定年齡紋面,才有資格稱為泰雅族人,也被視為成年的象徵。紋面須由專門的紋面師執行,紋面師多為女性擔任,必須具備巫醫(泰雅族語:phgup)和巫師(泰雅族語:mhoni)的資格,執行前須先由紋面師進行儀式。傳統紋面需經過多次才能完成,並非一次性即可,尤其是女性橫跨面部的大面積紋面。

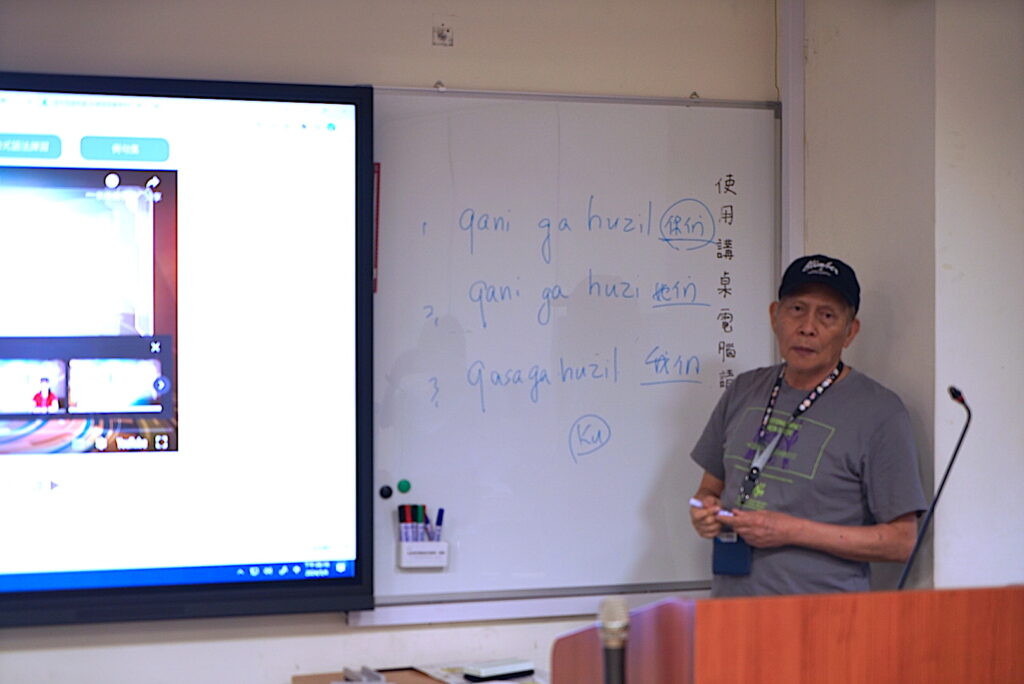

進行紋面的器具與手法分為幾種,其中「拍刺」最為常見,是以鐵鎚形狀且上面佈滿釘子的木槌進行。泰雅族族語老師古文進分享,早期傳統紋面過程會先使用燒過木炭的帶有釘子的木槌敲打出大致形狀,並使用竹板刮下臉上的血液,再將木炭加水磨成粉末,依紋面的形狀塗抹。男性紋面圖騰約一天內能完成,不同於男性面積較小的紋面,女性因紋面區域較大則需2-3個月才能完成。古文進提及,曾聽母親提及親戚曾因紋面而失去性命,為減少因流汗導致發炎等情況,傳統拍刺紋面大多在11月至隔年2月進行。

身分印記 榮耀象徵

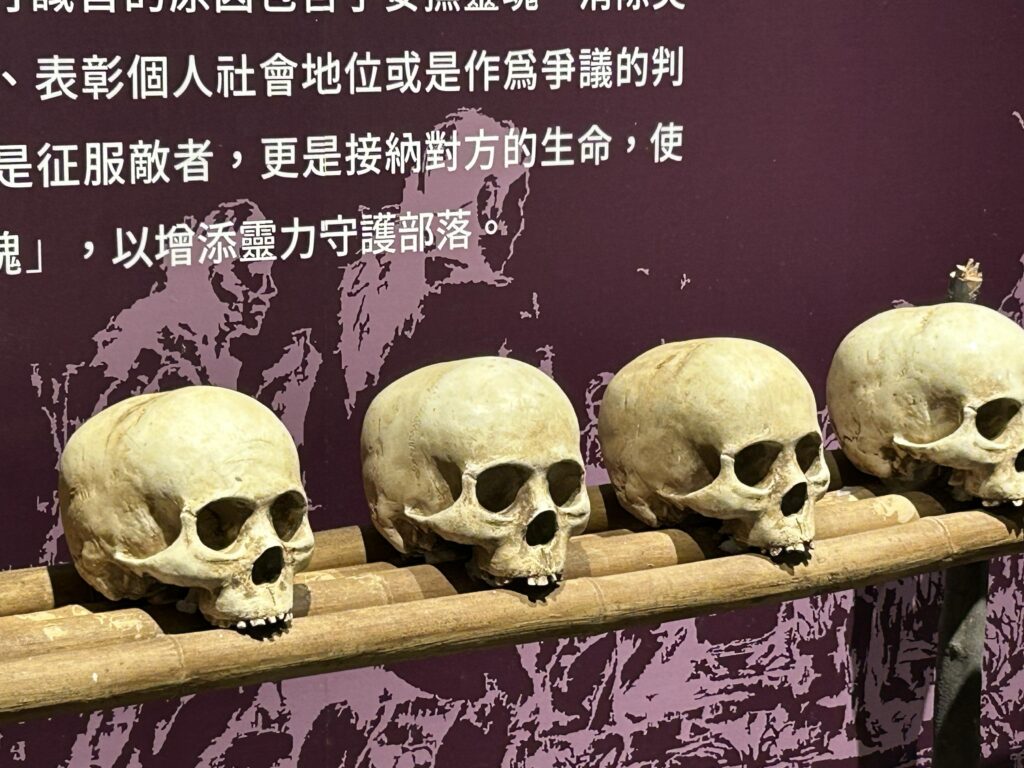

根據資料記載,男性必須完整參與獵首、狩獵等行動後,方能在前額中央與下巴,紋上黑色長方形紋面。女性則是需歷經初經且在編織、耕種方面通過族人認可,才能在雙頰刺一長條,貫穿嘴巴的黑色長方形圖紋。是否具有紋面的資格,均須經過族內多人的長期觀察,方可獲得紋面的榮耀。

古文進表示,泰雅族紋面不僅是榮譽與身份的象徵,也意味著擁有成家資格。他補充,泰雅族人在結婚方面有嚴謹規範,而紋面正是評斷結婚資格的標準,若無紋面則視同尚未達到婚配標準,早期在特定時間內,未具有紋面的族人將會被逐出部落。此外,古文進說明,在族群發展與擴張的過程中,同族群中不同部落之間亦會爭奪領域,在衝突之下,發展成以某種具有辨識度的標誌作為區別,便透過圖騰紋路、樣式等不同花紋進行身分的識別,並延續至今。

日治時期實施「理番政策」後紋面逐漸式微,隨社會發展與人道問題爭議,目前紋面已然走入歷史。泰雅族人前國立台北教育大學原緣社社長張歆儒表示,紋面對他來說是文化的印記,如今見到紋面的頻率雖大幅減少,但卻是泰雅族人經歷過的歷史和象徵,對泰雅族而言紋面不僅是自我認同,也是凝聚部落與文化傳承的重要元素。

文化習俗相近 區分部落族群

原住民族當中,太魯閣族、賽德克族與泰雅族等三族皆視祖訓及紋面為重要傳統,其中紋面的意義,除了做為身分地位象徵外,還具區分部落或族群的用途。

賽德克族人Pitay Pawan表示,賽德克族的圖騰特色是女性的額紋,以多條列狀織紋為主,條數視能力而定,越多的人在部落越受尊敬。太魯閣族人Atu·Labi也表示,太魯閣族是以十字交叉紋為主。泰雅族則是以頰紋成v字型為識別的象徵。

古文進表示,泰雅族常會發生部落或是族群衝突,族人很在乎傳統領域的界線,早期使用地形或是河流來界定,漸漸演變成使用紋面及紋面圖騰做為族群及部落的區分。

經族群遷移,現今泰雅族位於台灣中北部山區,太魯閣族位於花蓮縣,賽德克族則位於南投縣及花蓮縣。Atu·Labi表示,族人相信夢占,紋面的日子及圖騰花紋,皆會以夢境意象做為準則。古文進解釋,通常夢境的意象會因應紋面師所在的環境而有所不同,且除意象外,還會夾雜紋面師個人觀感及喜好,即代表「這個族群」或是「這個部落」的識別。

部分人將太魯閣族、賽德克族人與泰雅族稱為「泛泰雅」或「泛紋面」, Atu Labi則說明,雖然泰雅族、太魯閣族與賽德克族的文化習俗可能在外人眼裡看來很相似,但其實三族之間的本質,文化傳承的形式、教育方式等都不同。Pitay Pawan亦表示,即使有相似的習俗,族群不同便不該因此概括而論。

推動族語學習 維護傳統文化

「沒有語言即沒有文化。」古文進認為﹐文化沒落是時代趨勢,由於現代教育環境以西方與中華文化為主流,原住民小孩難以完整學習族群文化及語言,他表示,許多文化都需先了解語言,才能理解其文化涵養,因此他編列泰雅族族語字典,並教授族語及傳授文化知識。

為避免原住民族語言消失,原民會頒布《原住民族語言發展法》,冀望能搶救瀕危的語言,國立體育大學原資中心助理陳凱銘提及,原民會推動語言中心並鼓勵學生學習族語以及考取族語認證,雖然精通族語的人數不多,仍期盼族語學習幫助文化傳承。

如今雖有許多青年想復興原住民文化,但Pitay Pawan透露,傳統文化非常繁複,細節須由長輩傳授,否則僅能了解文化表面,但並非所有長輩都願意傳授經驗,因此學習文化之路變得更加困難。對此,陳凱銘指出,為挽救文化,政府在部落建立實驗中學,幫助族人從小開始持續學習族語及文化,他也坦言,在部落中學習,不僅加深孩子的文化認同,更是幫助文化學習的一大助力。

過往原住民族群曾經歷一段被誤解與歧視的時代,張歆儒表示,原住民常稱其為「文化消失的那一代」,而自身父母即是生於那代的族人,故難以從父母身上學習族語及文化。Pitay Pawan也指出﹐現代生活型態轉變,如織布文化因耗時逐漸沒落,此外,台灣現行的教育體制已經無法讓族人學習如何當賽德克人,讓原住民族面臨文化被遺忘及消失的窘境。

張歆儒坦言﹐求學過程中,不免遇到歧視,也曾被母親提醒講話不要有原住民口音,不過現今對多元族群的包容,及大學進入原住民社團得到歸屬感後,張歆儒表示,現在能更有自信地說出「我是原住民」,主流社會文化不斷改變,期盼能持續減少歧視與誤解,讓珍貴文化得以永續留存。

延伸閱讀: