記者 謝安、林旻臻、陳柔樺/採訪報導

周一早晨,上班族王小姐手拿喝完的咖啡杯,繞了三個路口才找到垃圾桶,「以前轉個彎就有,現在簡直像尋寶」,她無奈地說。這樣的經歷,已成為台北市民的日常。

台北市行人專用清潔箱數量經歷多次變化。疫情期間,為避免民眾棄置口罩導致病毒傳播,下令拆除600餘組。隨著疫情落幕,雖恢復至疫情前的2000組,卻引來多方論戰。

從無到有 清潔箱的過去20年

1996年,台北市實施「垃圾不落地」政策,除了定時定點清運家戶垃圾外,環保署開始在台北市人行道設置清潔箱。在郝龍斌任內,設置近3000個行人清潔箱,但款式不一,規定尚未完善。

直到2015年台北市環保局發布《台北市政府環境保護局行人專用清潔箱設置及管理作業要點》,明確規範設立目的及地點。同時統一外觀設計,並新增「資源回收箱」為二個一組,成為現今街頭的「微笑清潔箱」,並有滑軌設計方便清潔人員作業。

違規使用 清潔箱反變垃圾山

行人專用清潔箱,雖用意在方便行人丟棄垃圾,但作為公共財,使用仍需依靠市民公德心。因隨著垃圾費隨袋徵收政策實施,有民眾為貪小便宜或趕不上垃圾車,選擇將家中垃圾、資源垃圾、廚餘及巨大垃圾丟入行人清潔箱或棄置一旁,當清潔人員收運頻率趕不上違規投入速度,清潔箱設置點往往淪為「垃圾山」。

中山區行仁里的榮星花園公園,在2023年曾躍居違規投入取締榜首,除了遊客投入的瓶罐垃圾外,常見打包好的家用垃圾、裡頭有果皮與廚餘,甚至出現紙箱堆疊在清潔箱側邊。據當地清潔人員透露,一個設點一天會清運一到六次,但巡查間隙仍有違規投入,導致清潔箱爆滿,破壞市容、產生衛生疑慮,夜間更為明顯。

增設、減少 是選擇題還是申論題

清潔箱的增設與否,在歷屆市府的政策差異下,已然演變成一個政治議題,二派說法各有擁護者。部分市民質疑清潔箱引來髒亂,反對增設;另一派則認為,撤除清潔箱造成不便,民眾出外沒有地方丟垃圾,恐不利觀光發展。

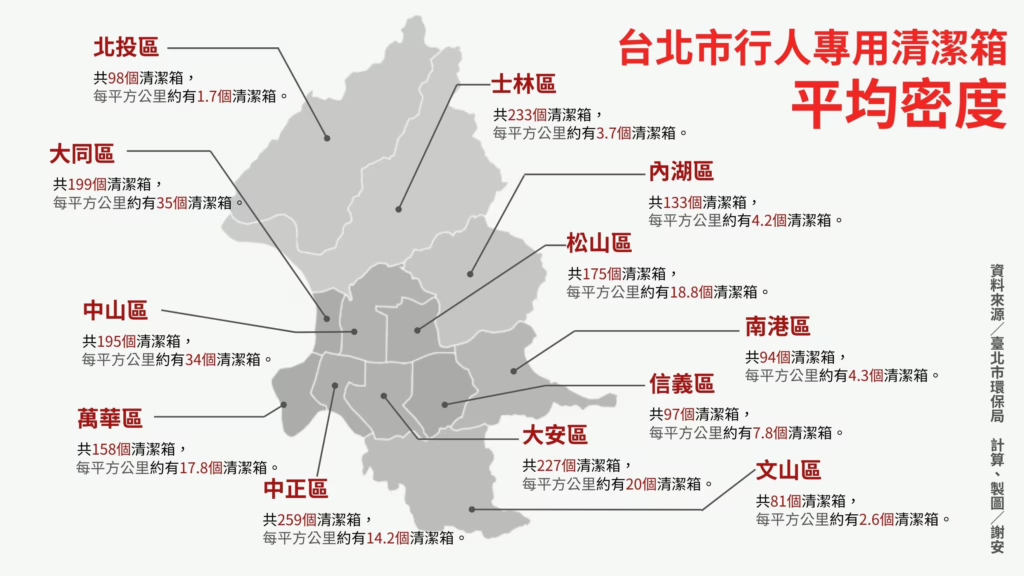

根據台北市資料大平台公開資料顯示,目前北市境內共有1930組清潔箱,其中又以大同區分布最為密集,平均每平方公里約有35個清潔箱。相較之下,士林區雖擁有全市最多的清潔箱數量,但因其幅員遼闊,清潔箱實際分布較為稀疏,每平方公里的清潔箱數量僅略高於北投區。

目前行仁里僅剩榮星花園內三組清潔箱,行仁里里長陳德賢分享,早期里內五常街曾設有清潔箱,但僅一個早上便會爆滿,「我為了讓周遭的人感覺這裡不是垃圾堆,所以我就把它撤掉了,已經撤掉幾十年了」。針對里內僅剩的清潔箱曾名列取締首位一事,陳德賢認為,雖然民眾違規投入家戶垃圾的情況無法完全杜絕,但至少垃圾還是進入了清潔箱,總比直接亂丟在街上好。許凱鈞也表示,環保局過去曾試辦縮小清潔箱孔洞,但違規行為並未因此減少,民眾只是改為丟棄在清潔箱旁,問題依然存在。

台北市議員詹為元則擔心這種做法趨向消極,無法從根本解決。他強調,清潔箱是增加民眾的便利性,市民反對增設清潔箱,並不代表他們不需要垃圾桶,而是擔心環境變髒亂。因此,與其被動接受違規行為,不如跳脫「增」與「減」的單一思考。一方面藉由提升罰鍰等增加民眾違規成本,一方面在維持現有量的情況下,改變垃圾桶形式或丟棄方式,借鑑國外做法,結合科技降低民眾違規行為。

「源頭垃圾量有減少,末端相對的處理會降低」,環保局資深專員陳浩彰聚焦於源頭垃圾,從店家不主動提供塑膠袋到不提供一次性餐具,將垃圾減量比做鎖螺絲,藉由限塑政策逐步改善源頭問題。

清潔箱的存廢反映城市治理兩難,簡單增設或減少都難以一勞永逸。長遠來看,改善不僅取決於硬體配置,更依賴市民環保意識提升,在追求都市便利與環境永續的平衡點上,答案不是非此即彼的二選一,而是需要政策端與市民共同努力。

日本國情差異 政策效仿難行

垃圾管理不只是台北市的難題,過去許多國際城市也曾面臨類似課題,而各國也逐步發展出各具特色的垃圾管理方式。就以鄰近的國家日本為例,日本主要採取「社區集中投放點」與「定時收運」相結合的模式,要求住戶嚴格依照垃圾分類規範,在規定的日期與時間內,將垃圾放置於區域指定地點,且不同行政區域會有不同的垃圾處理方式與收運時間,管理層級甚至可從市、町、村,細化至丁目或街區。

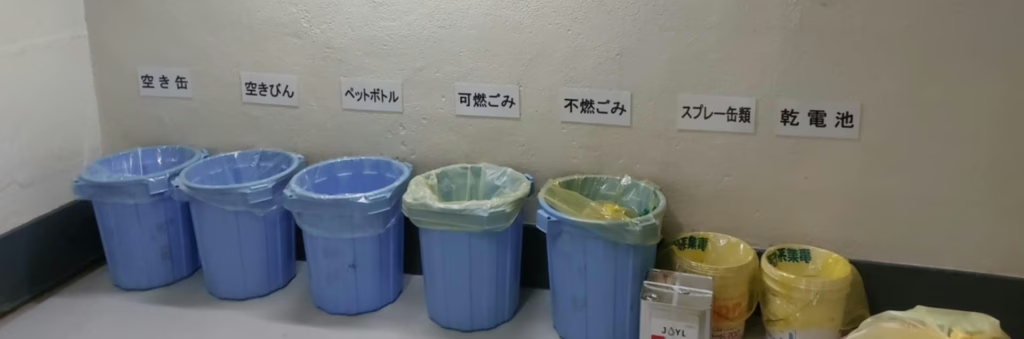

日本針對一般家用垃圾的分類也極為細緻,通常分為「可燃垃圾」、「不可燃垃圾」、「塑膠製品」以及「寶特瓶」、「鐵鋁罐」等多種項目,每類垃圾的收集日期和地點也都有明確規範。現居日本名古屋的台灣交換生徐偉哲分享他的觀察,「在名古屋,幾乎沒有路邊垃圾桶,唯一常見的是回收寶特瓶的設施。」他補充說明,這類寶特瓶回收箱大約有三成,是作為飲料販賣機的附屬設施提供使用。另外,日本多數的公寓社區普遍設有專門的垃圾回收區,住戶需按照不同垃圾的收集日期進行分類投放,各地方政府也會要求民眾使用指定的垃圾袋,不同縣市的垃圾袋與規範亦不盡相同,部分公寓甚至會有額外的細部規定。

相比之下,台灣雖已實行垃圾分類政策多年,也推動「垃圾不落地」,希望藉此效仿日本,讓民眾將隨身垃圾帶回家中處理,減少大眾對於公共清潔箱的依賴,但受限於兩國國情差異,台灣民眾垃圾分類的執行力與回收習慣仍與日本存在落差。根據隨機訪問的北市清潔人員表示,「北市的垃圾清運服務過於完善,即便民眾隨意棄置垃圾,仍有清潔人員負責處理,導致民眾普遍缺乏環保意識,也未重視違規問題。」

由於現行法規對於移動式攝影機的使用有所限制,台灣在取締行人違規棄置垃圾的行為時,需兼顧個人隱私,使取締的攝影設備難以全面應用,僅能針對違規率較高的地點與慣犯進行監控,透過分析其出沒時間與頻率,安排實地執法,提升稽查成效。除此之外,則是依賴巡邏人員或民眾舉報機制來輔助執法,期望改善亂丟垃圾的情況。

智慧垃圾桶解決時間困境 市民自覺才能維護清潔

在台北市,除部分民眾因貪小便宜而違規棄置垃圾,也有不少人因無法配合垃圾車的固定收運時間,選擇將家用垃圾投入路邊行人清潔箱,造成環境管理上的困擾。

為了改善這樣的情形,台北市政府於2018年7月至12月,與資訊局及環保局合作,依據「臺北市智慧城市產業場域實驗試辦計畫」,推出iTrash智慧垃圾桶服務站(簡稱iTrash)。提供24小時一般垃圾與回收物投放服務,在部分據點還設立廚餘收集功能,並結合悠遊卡支付,依照垃圾重量計費。

iTrash執行長劉涵宇表示,希望透過系統來推廣民眾「對自己產出的垃圾負責任」的觀念,並採用重量計費模式,實現更公平的垃圾處理機制。以一般垃圾為例, 0.2 公斤以下收費 2 元,0.2至0.5公斤為6元,超過0.5公斤後,每增加0.5公斤需額外支付6元。此外,與傳統垃圾清運方式不同,民眾丟垃圾時,無需採用政府規定的專用垃圾袋。

目前全台的iTrash共有 15 台,但大多集中於台北市內湖區。設置標準為,周圍 200 至 500 公尺範圍內有超過 200 戶居民,或是社區每日垃圾量達 200 公斤,即可申請設置。劉涵宇表示,現行推動面臨的主要問題為,高昂的運營成本,除了需要負擔場地費與電費外,垃圾處理的費用也是一大負擔。還有儘管其他地區的民眾有意申請安裝,但由於空間條件限制,也未能如願設立。此外,劉涵宇指出,近年來與政府單位合作申請場地的過程,也越來越艱難。

劉涵宇認為,iTrash是補強目前台北市的垃圾處理政策,尤其對於那些無法與垃圾車收運時間配合的民眾來說,提供了便捷的垃圾投放選項,但她也強調iTrash並未根本解決所有問題。對此,許凱鈞也指出,iTrash的推出主要是為了提升便利性,但對於那些貪圖便宜、不願遵守規定的民眾而言,並無法完全杜絕違規行為。

民眾亂丟家用垃圾到清潔箱的問題,不僅僅是依賴科技或政策的改變,更需要每位市民自覺參與,並將家用垃圾妥善處理,避免將其隨意丟棄於公共空間,只有在每個人都遵守的情況下,才能讓環境變得更乾淨。

延伸閱讀: