記者 賀澤佳、劉佳涵、陳奕諠/採訪報導

全球氣候變遷日漸嚴峻,我國於2021年4月22日正式宣示「2050淨零碳排」目標,並於次年發布2050淨零排放路徑及策略總說明,細項劃分十二項關鍵戰略來整合跨部會資源,制定行動計畫,將自然碳匯之藍碳列為策略之一。做為地球最大的碳庫,海洋覆蓋約70%的地表面積,儲存和吸收大量的二氧化碳,使藍碳憑藉碳儲存潛力成為焦點。然而,如何有效發揮藍碳潛力,同時兼顧生態保育與永續發展,至今仍面臨艱鉅挑戰。

海洋碳庫富潛力 學者警告勿誇大

地球分為三個碳庫,分別是大氣、海洋和陸地,海洋儲存了全球93%的二氧化碳,陸地佔5%,大氣佔2%。中山大學海洋科學系教授洪慶章表示,海洋碳庫每年可移除的二氧化碳,相當於台灣年排放量約34.5%,展現出海洋在碳匯能力上的重要性。

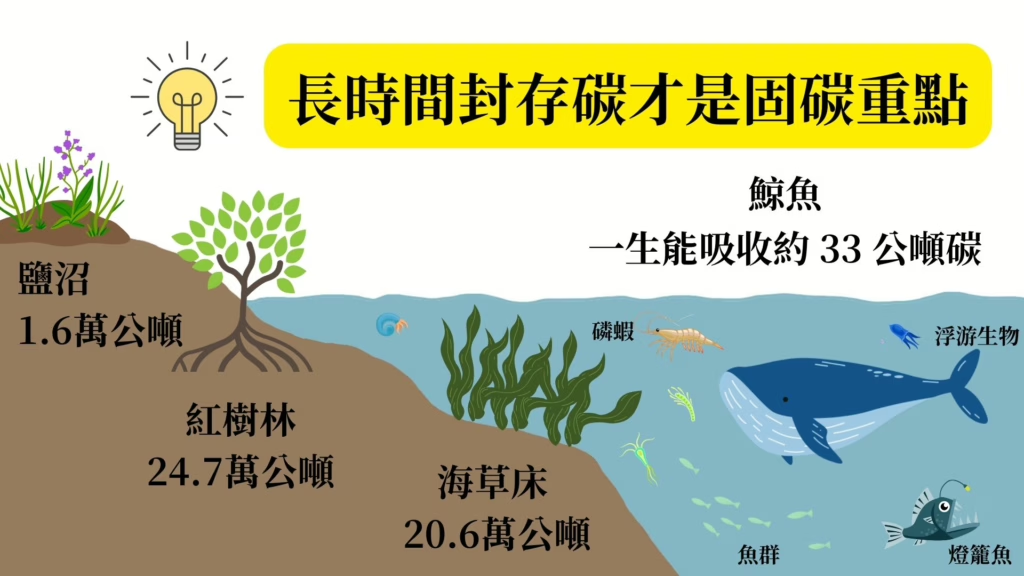

「碳匯」是指能吸收並儲存二氧化碳的自然或人工系統,目的是為降低大氣中的碳濃度,形同「碳庫」。東海大學生命科學系教授劉少倫表示,碳匯的效能取決於「長時間的封存」,將二氧化碳從大氣中移除並長期儲存於穩定的系統中,防止其重新釋放至大氣,有效降低大氣中的二氧化碳濃度。

自然碳匯依靠大自然的生態系統運作,包括森林(綠碳)、土壤(黃碳)和海洋(藍碳),透過植物的光合作用、土壤沉積和生態系統循環,將二氧化碳從大氣中吸收並封存。據2050淨零排放路徑及策略總說明公告,2030年藍碳目標為34萬公噸碳匯量,2040年自然碳匯目標為增加1000萬頓碳匯量。

大眾對自然碳匯存在迷思,常誇大其能夠拯救地球的可能。劉少倫表示,不要強調自然碳匯能夠幫助達成淨零碳排,大自然本就具有碳吸存的功能,只是人為的破壞和排放量遠大於它所能承受的極限。他呼籲應重視藍碳生態系的保護與復育,維持生態原有的碳吸存功能。

盤點藍碳生態系 已達成2030目標

海洋的碳匯能力,即稱「藍碳」。根據APEC研究中心對海洋藍碳及其國際發展趨勢的研究,藍碳概念首次於2009年由聯合國環境規劃署提出,全球海洋約有55%的初級生產者,如浮游植物、大型藻類與海草等,能通過儲存二氧化碳,將其封存在沿海及海洋生態系中。

藍碳生態系分為海洋和濱海。海洋生態系主要指浮游生物、深海沉積物等;濱海生態系則指紅樹林、海草床與鹽沼。洪慶章表示,他在今(2024)年9月的盤點台灣自然碳匯量研究中發現,海洋浮游動物代謝的「糞粒」是主要的顆粒有機碳,為碳儲存的形式之一。同時,他針對自然碳匯量進行盤點時,發現累積藍碳碳匯量的最大宗並非濱海生態系,而是肉眼看不見的浮游生物,以及所有海洋生物代謝的糞粒和死亡形成的有機碎屑或殘骸,透過食物鏈轉化為顆粒有機碳,沉降至深海或海底沉積物中,可封存達數十年至數百年。

然而,劉少倫指出,台灣國土面積有限,單靠紅樹林、濕地等濱海藍碳難以大幅提高碳匯量,因此需轉向廣闊的海洋藍碳。

藍碳的碳儲存能力是陸地森林的3至10倍,海洋委員會海洋保育署(下稱海保署)海洋保育組組長羅進明表示,海保署近年積極進行藍碳生態系的盤點,對沿岸和海洋的生態系進行科學調查,了解碳匯潛力及現狀,包括測量其分布面積、生態健康與碳儲存量,以及評估復育區域。他指出,海保署鎖定紅樹林與海草床作為主要碳匯目標,截至2023年,台灣紅樹林的面積已增至938.8公頃,海草床則達到7818公頃,碳匯量共47萬公噸,已遠超2030年預定藍碳應達34萬公噸的目標。

藍碳發展策略 自然優先原則

海保署推動藍碳六大策略,並公告推動碳匯生態系檢測及復育工作的四大工作面向。羅進明表示,首先對藍碳生態系進行科學盤點,評估出優先復育的區域,如嘉義的鹽田和閒置魚塭,並積極尋找紅樹林與海草栽植示範區,如澎湖的重光海域栽植海草;其次,釐清責任與資源分配,並建構中央、地方政府、專家學者、非政府組織和企業的合作網絡,共同努力;最後,建立碳匯方法學,作為未來碳匯、碳權交易和碳抵減專案的計算基礎,並結合自願減量專案進行實踐。此外,策略還包括引進與研發國內外最新技術,以及長期監測與回饋。

若台灣致力於增加藍碳碳匯,將面臨許多挑戰。羅進明指出,首先進行跨部會的協調,如濕地由國家公園署管轄,單位間必須合作才能順利推動。而復育海草和紅樹林可能影響在地居民的用地習慣,加上紅樹林種植成本高,且受颱風和風浪威脅,風險遠高於陸地森林。此外,長期監測海洋環境和碳匯的費用高昂,因此如何有效克服挑戰,成為政府的重要課題。

荒野保護協會棲地守護部議題專員黃嘉瑩指出,許多企業透過紅樹林增匯抵銷排放,容易導致商業化,忽視生態保護原則。她強調,企業應以節能減排為主,將碳匯作為輔助手段,並以生態優先為前提,避免過度依賴碳匯效益。由於過去對自然環境的關注不足,生態系統長期遭受開發與忽視,近年新增碳費制度,環境議題的重視度才逐漸提升,她認為,應專注修復自然生態,輔助整體減碳策略。

農業部資源永續利用司司長莊老達強調,藍碳的發展不僅是增加碳匯量,真正的前景在於背後的多重效益。透過有效的管理,除了能達成碳匯目標、恢復海洋資源與重建漁村文化,還能帶動產業復甦。雖然效益緩慢,像是海草床復育需投入大量資金,但它們對實現淨零碳排與支撐永續發展至關重要。

針對海保署推動的藍碳策略,環境品質文教基金會副秘書長鄭佾展認為,應參考歐盟科學家建議,將減碳和自然碳匯的目標策略分開。減碳核心為優先減少人為排放,與自然生態既有的碳吸存能力無關,若將兩者連接,將過度依賴自然碳匯,扭曲自然優先原則。

台灣蠻野心足生態協會理事長陳憲政表示,政府制定減碳政策過於片面,忽略生態影響,造成生態浩劫。他指出,一旦動植物滅絕,再進行復育已是本末倒置,政策應兼顧每個區域的生態服務,妥善評估現況,確保未來不為短期目標付出長期代價。

汲取他國經驗 發展新契機

面對發展藍碳的挑戰,各國紛紛採取創新措施以保護藍碳生態系並促進永續發展。台灣四面環海,擁有多樣的海洋資源與生態環境,如何結合國際經驗,發展適合台灣的藍碳策略,成為政府與專家需共同關注的議題。

洪慶章表示,美國國家海洋暨大氣總署(NOAA)於技術方面提出添加碳酸鈣等鹼性物質,能提高海水的鹼度,以提升二氧化碳的吸收能力,並穩定酸鹼值,緩解海洋酸化對生態系的威脅。他補充,此技術雖仍屬試驗階段,卻可被視為未來潛在的氣候調節良藥。

羅進明認為,若未來台灣能明訂海藻方法學,效仿日本將海藻納入碳匯的來源,能為氣候調適與永續海洋發展提供新的契機。但他也指出,海藻的生長過程雖能吸收大量二氧化碳,但鈣化與死亡也伴隨部分二氧化碳釋放,因此,海藻碳匯的效益尚不如紅樹林或海草般穩定。

他舉例,澳洲將收集到的健康海草種子集中孵化,並於孵化後將其播撒於退化區域,模擬自然繁殖過程。相比傳統的海草插秧移植的方法,種子復育技術操作更簡單、成本更低,並減少了對健康海草生態的干擾。

維繫海洋食物鏈 保育藍碳生態系

人們時常關注漁業產出是否足夠,卻忽略魚類賴以生存的食物來源,以及其對整個海洋生態的影響。洪慶章提倡海洋食物鏈的重要性,海洋中能吸收碳的生產者,如浮游生物、藻類皆依靠豐富的營養鹽生長,而營養鹽來自分解者分解死亡生物的殘骸,提供生產者能量和物質,維持海洋的整體健康。他強調,食物鏈環環相扣,應適度捕魚,避免遭到破壞,導致生態失衡、藍碳系統退化。

-1024x576-png.avif)

過去人們多將藍碳集中於紅樹林、海草床與鹽沼地等具有明顯植被的生態系,如台中的高美濕地和高雄的鹽沼地,劉少倫表示,即使是台灣芳苑和嘉南地區的泥灘地,表面雖無植被,也能有效封存由河流與洋流攜帶的有機碳。若對生態系統的價值缺乏認識,未來可能在土地開發中忽略它們的重要性,因此,英國與歐洲科學家正重新審視和探索更多未知的藍碳價值,更全面地保護生態。

針對保育藍碳生態系,莊老達認為關鍵是日常減少垃圾,保護海洋環境,避免持續惡化,導致海草和藻類等碳匯生物大量消失。生活中的垃圾與塑膠污染多數流入海洋,他強調民眾需從生活著手,減少日常的垃圾排放,從源頭改善海洋環境,是保育的第一步。當海洋環境獲得保護,才能使具碳匯功能的物種恢復健康,並持續進行復育,使藍碳生態逐步重建。

藍碳對氣候變遷的緩解具有重要意義,仍須正視其在實現淨零碳排目標的局限與研究發展的挑戰。綜觀專家學者認為,任何致力於減緩氣候變遷的行動都應受到重視和支持,但必須以保護生態原貌為前提,謹慎評估生態風險,不以犧牲自然環境為代價來達成目標。唯有將藍碳與生態並重,才能在發展的同時,實現真正的永續目標。

看精彩融媒體報導:《地球最大碳庫 海洋藍碳的永續挑戰》

延伸閱讀: